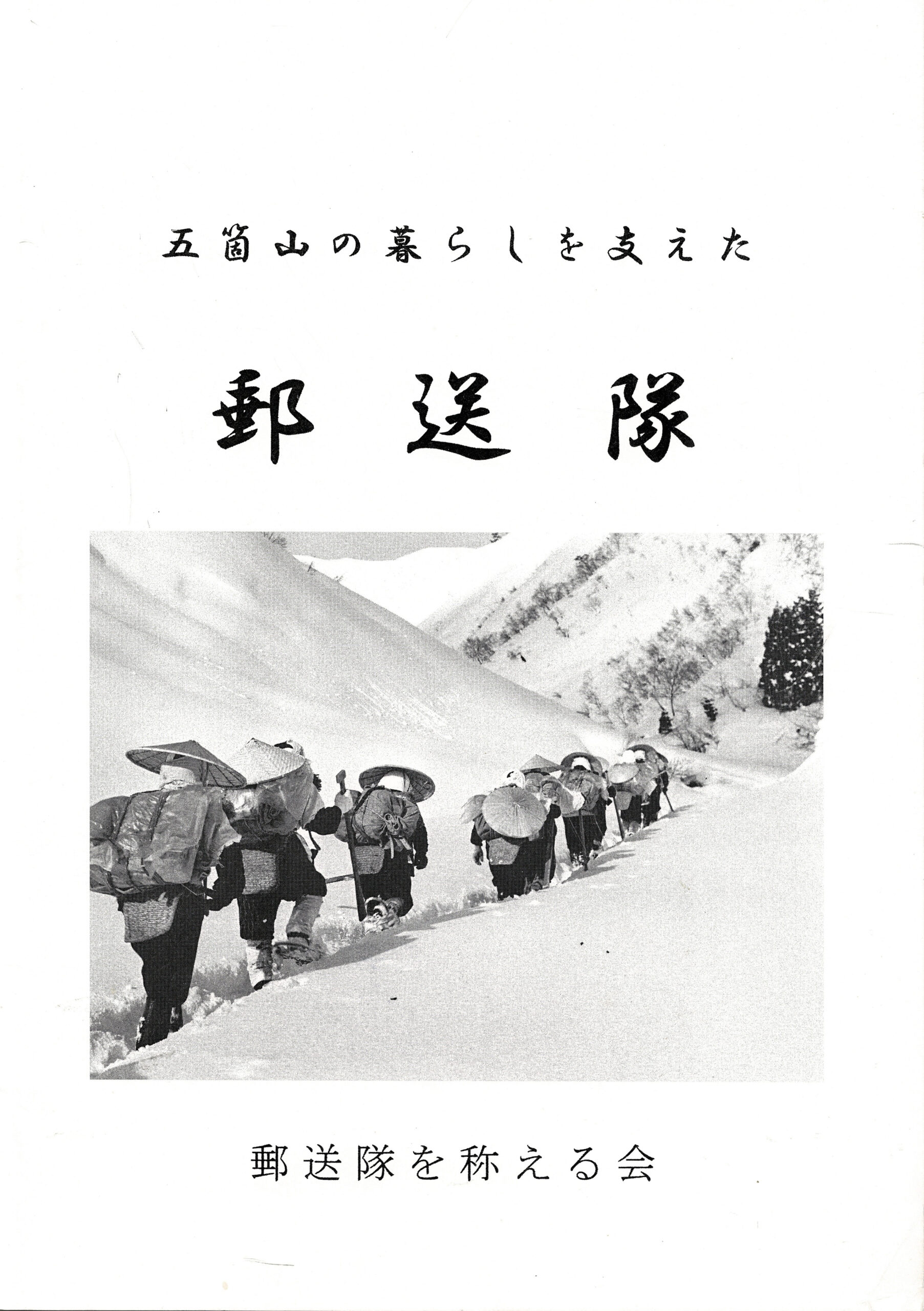

五箇山の郵送隊とは

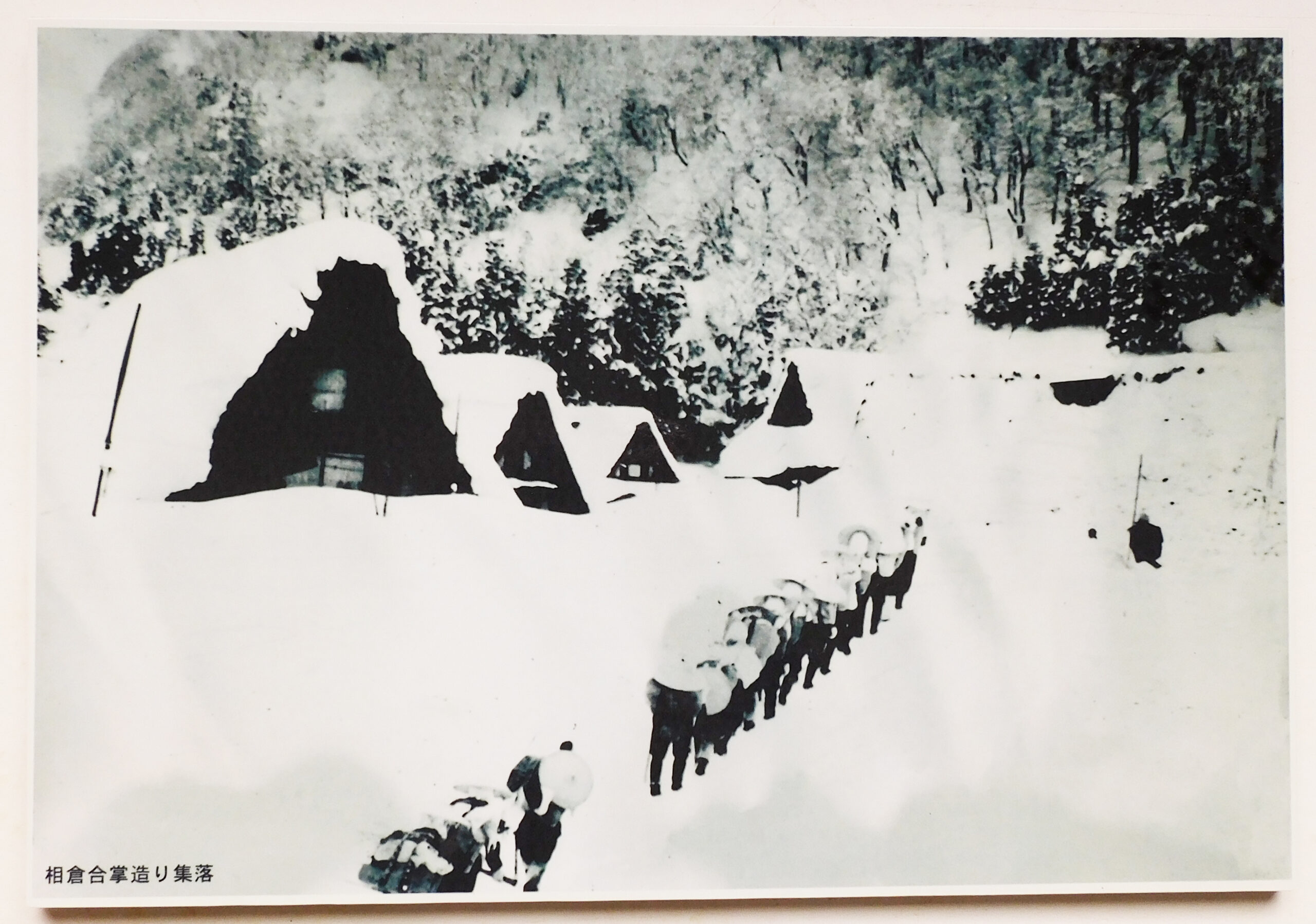

富山県南砺市・世界文化遺産「五箇山合掌造り」の地域は、冬には3〜4mの積雪、断崖絶壁の山道、川沿いの細い道しかありませんでした。その中で、手紙、役所の通達、商取引文書、生活物資、薬などを徒歩のみで峠を越え、他の村や城下町へ届けた“山の郵便人”

雪の峠を越えた隊員の大半は女性で、季節を問わず雪崩、熊、氷結した吊り橋、険しい谷筋と戦いながら、重い荷を背負って歩きました。65年に郵送隊にいた方は「吹雪で前を歩く人が見えなくなることもあり、無事に帰ることだけを考えていた」と振り返っています。冬季には夫が季節重労働で家を空けるため、郵送隊は妻の貴重な働き口だったといいます。

1882年(明治15年)、平村(現南南砺市)に郵便局が開設され、運送員が約10㎞北西にある城端郵便局まで峠を越えて、徒歩で往復したのが始まりで、1945年には城端側からも運送員が出るようになり、両郵便局の中ほどにある細尾峠(標高740m)近くに設けられた「交換所」で荷を交換し、それぞれ来た道を戻るようになりました。56年にバスが開通して人力頼りは冬季のみになり、70年に廃止され、郵送隊は88年続いたことになります。

北陸地方郵便局長会や地元住民ら923人の支援により、厳冬の雪深い峠道を人力で郵便物を運んだ意義を記すとともに、当時の写真3枚を陶板に焼き上げ「郵送隊」の功績を後世に伝える碑文に刻んで頂きました。五箇山の人々はこの「郵送隊」を地域の誇りとし、外の世界との唯一の通信網として大切にしてきました。地域の歴史を未来に手渡すお手伝いをさせて頂いたことを大変嬉しく思います。

是非五箇山を訪れた際はこの石碑をご覧ください。 五箇山郵送隊の新聞記事↓

屋外で「写真を半永久的に色あせずに残す」ための素材として

磁器質(じきしつ)+施釉(せゆう)=陶板(とうばん) が寒冷地でも最適とされる理由

氷点下でも色あせず、100年先まで残る ―

私たちの写真陶板が “磁器質” にこだわる理由

私たちの写真陶板は、世界のタイルメーカーが採用する

「磁器質(Porcelain) × 高温焼成(1200~1250℃)」

という確かな技法で作られています。

磁器質タイルは、イタリアのLea CeramicheやCaesar、

ヨーロッパのCipagres など、海外の一流メーカーでも

「1200℃以上で焼成」 と公表されている素材です。

国内でも専門店・施工会社の多くが

「磁器タイル=1250℃以上の高温で焼成」

と明確に説明しており、世界的な常識となっています。

この超高温焼成によって素材は緻密に締まり、

吸水率はほぼ 0%。凍害に強く氷点下でも割れにくい。

だからこそ、雪国や海沿いの過酷な環境でも安心して設置できます。

さらに、写真の色はガラス質の釉薬の中で焼き付けられるため、

紫外線にも酸性雨にも劣化しない“半永久色”。

屋外でも色あせることなく、美術館の陶板のように

長く、美しく、鮮やかさを保ち続けます。

❄️「寒冷地でも退色しない」

🔥「耐久性は100年以上」

その理由は、

世界基準の 1200~1250℃焼成 × 磁器質の強さです。

大切な一枚を、いつまでも変わらぬままに。

私たちの陶板は、その想いに応えるための“本物の素材”でつくられています。