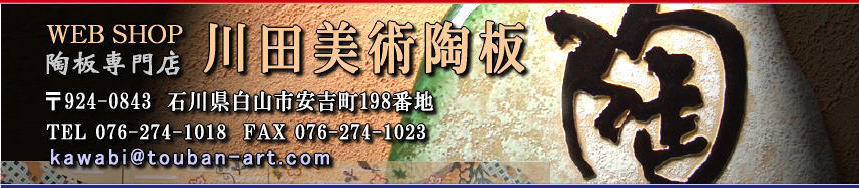

十日町雪まつりは今から70年前、昭和25年2月4日・5日に初めて開催されました。

「雪を友とし、雪を楽しむ」という住民の自発的な思いから生まれたこの雪まつりは、冬の厳しさも美しさも知り尽くし、雪に打ち克つ気概が生んだ発想です。

こうした発想の背景には、終戦以降、製造が禁止されていた絹織物製品の生産が再開され、地元産地を元気にさせるような社会的、経済的状況がありました。

第1回の雪まつりは、十日町文化協会が主催し、雪の芸術展や雪具供養の火の周りで十日町小唄を踊る雪中カーニバルやスキー駅伝大会などが主なイベント内容でした。

第1回の雪まつりは、十日町文化協会が主催し、雪の芸術展や雪具供養の火の周りで十日町小唄を踊る雪中カーニバルやスキー駅伝大会などが主なイベント内容でした。

このように日本で最初に住民が主体となって雪まつりを行ったことから、十日町市は、「現代雪まつり発祥の地」として知られています。

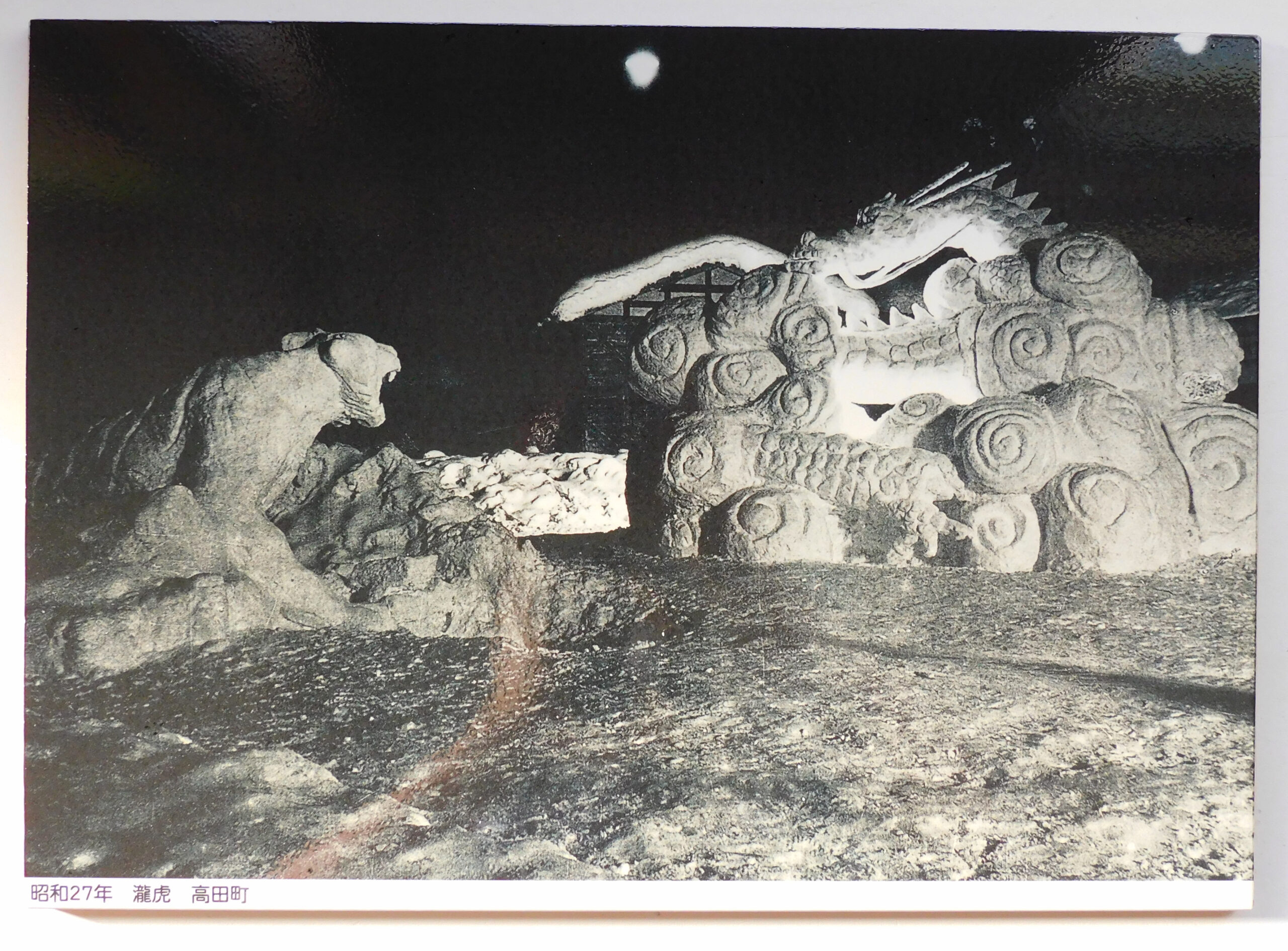

雪の芸術展が中心であった雪まつりに、新たに織物組合青年部が主管する雪上カーニバルが加わる。十日町高校グラウンドに設置された高さ12mの雪の女神像をバックに、きものショーや雪上演劇が行われた。

雪の芸術展が中心であった雪まつりに、新たに織物組合青年部が主管する雪上カーニバルが加わる。十日町高校グラウンドに設置された高さ12mの雪の女神像をバックに、きものショーや雪上演劇が行われた。

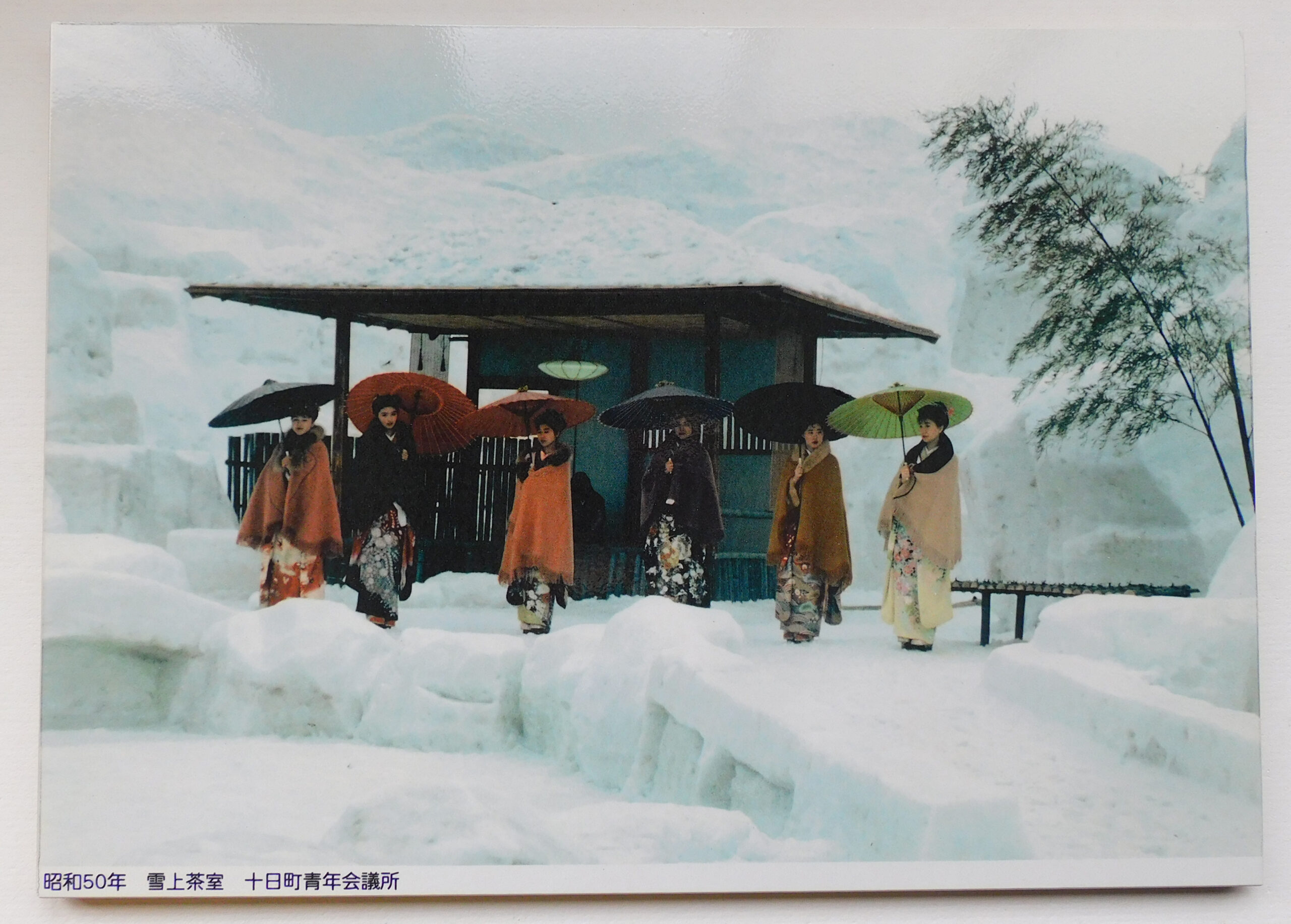

着物文化とも結びついており、例えば「十日町きもの女王コンテスト」や「雪上茶席」など、地域の織物・染色産業と連携したイベントも見られます。

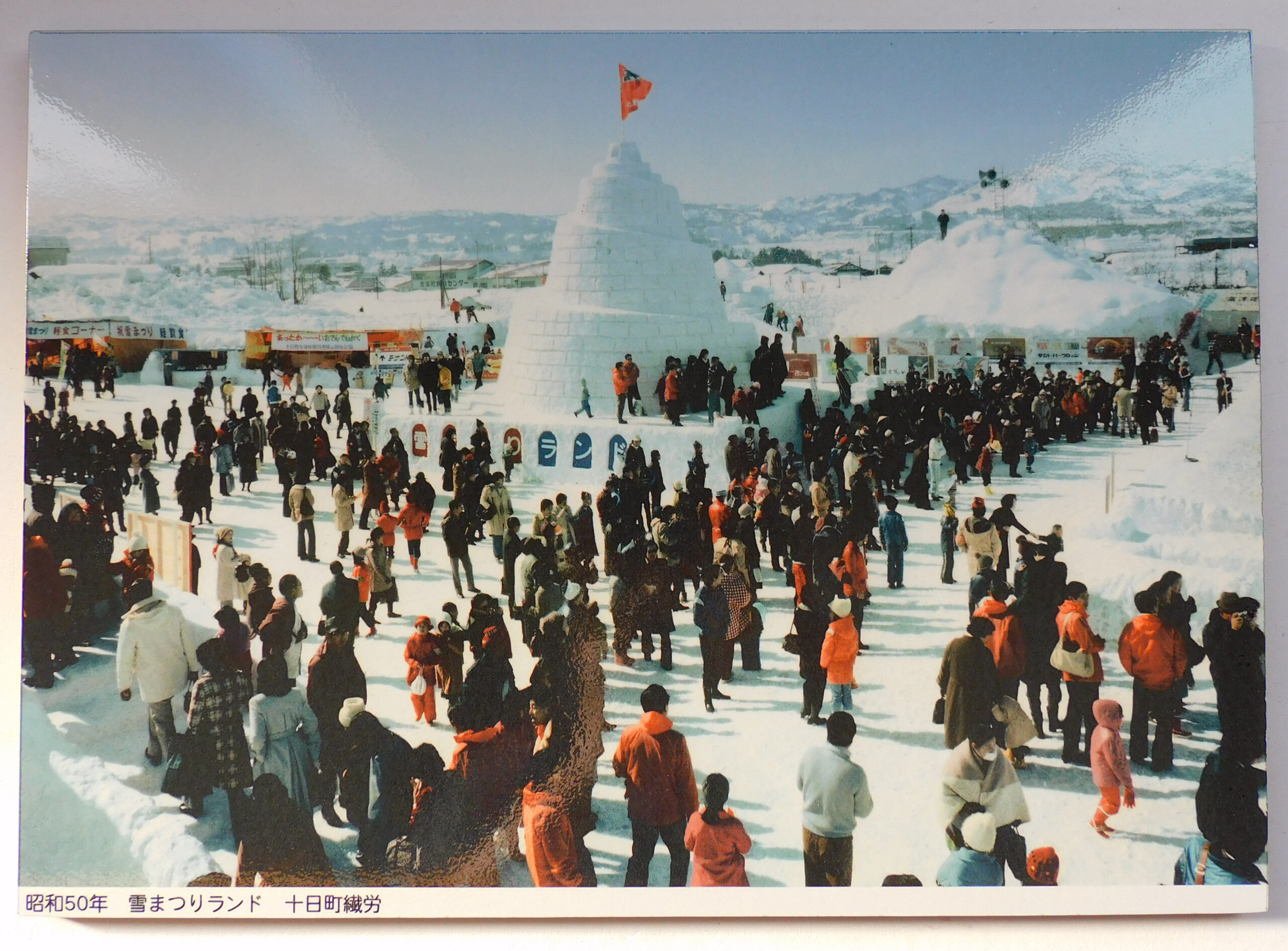

着物文化とも結びついており、例えば「十日町きもの女王コンテスト」や「雪上茶席」など、地域の織物・染色産業と連携したイベントも見られます。 同エリアは、雪の芸術展・雪上カーニバルに次ぐ “三本柱” の一つとして位置づけられ、地域住民・観光客向けの“雪と遊ぶ”場として活用されていたようです。

同エリアは、雪の芸術展・雪上カーニバルに次ぐ “三本柱” の一つとして位置づけられ、地域住民・観光客向けの“雪と遊ぶ”場として活用されていたようです。

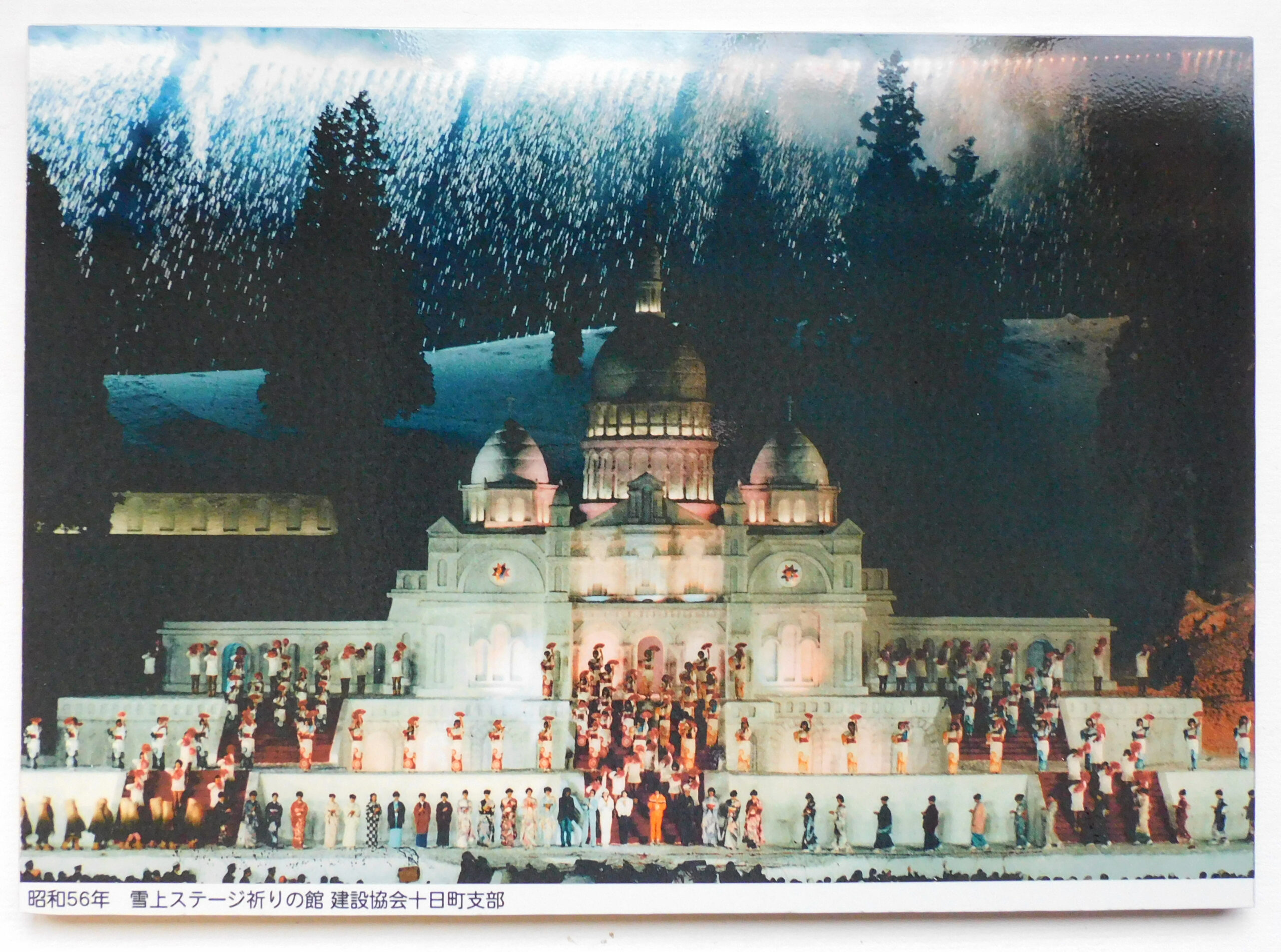

最高積雪3m77cmを記録した「56豪雪」に見舞われる。開催が危ぶまれたが市民が団結し、市内全域をつなぐ聖火リレーが初めて行われる。

最高積雪3m77cmを記録した「56豪雪」に見舞われる。開催が危ぶまれたが市民が団結し、市内全域をつなぐ聖火リレーが初めて行われる。

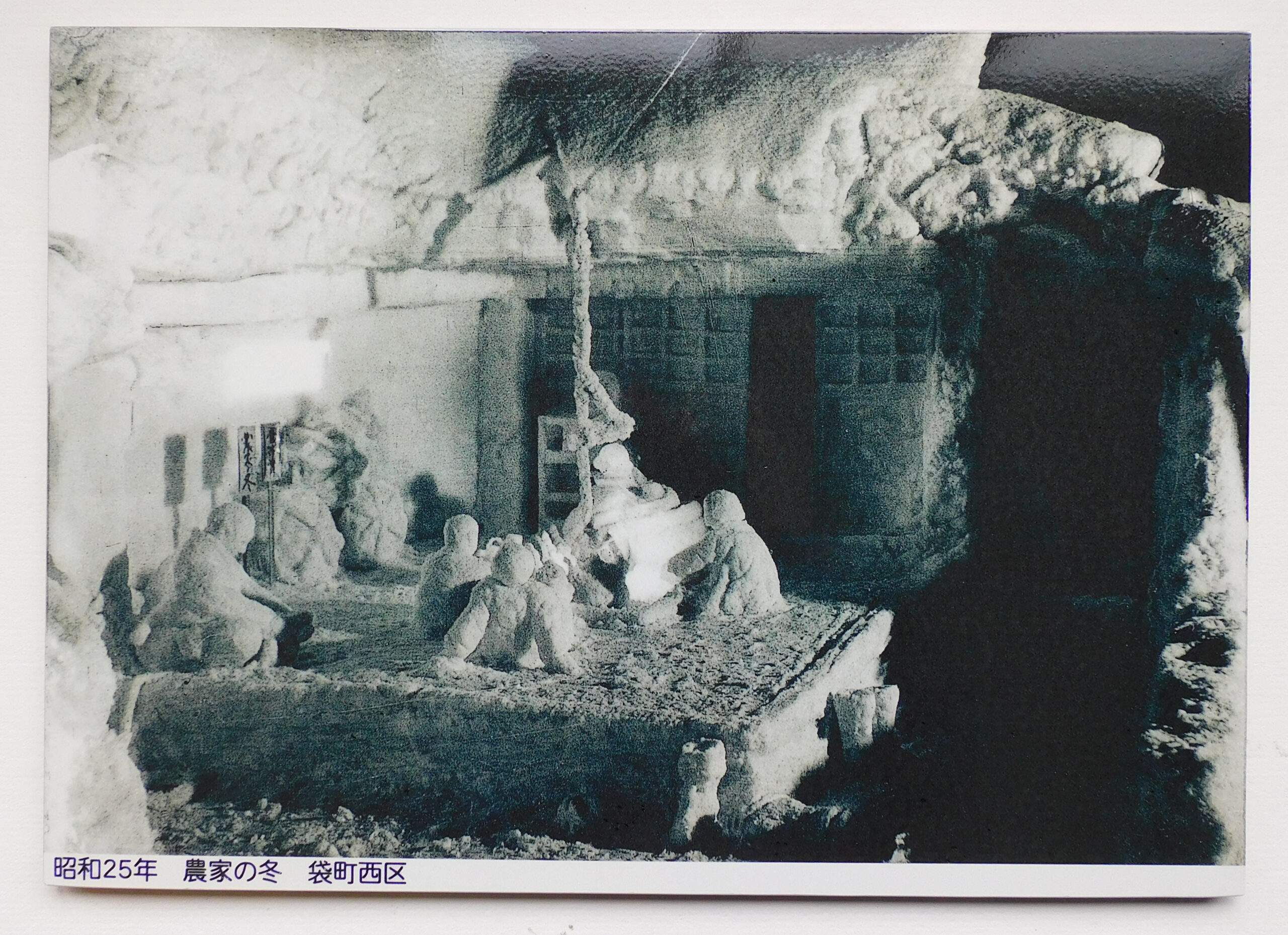

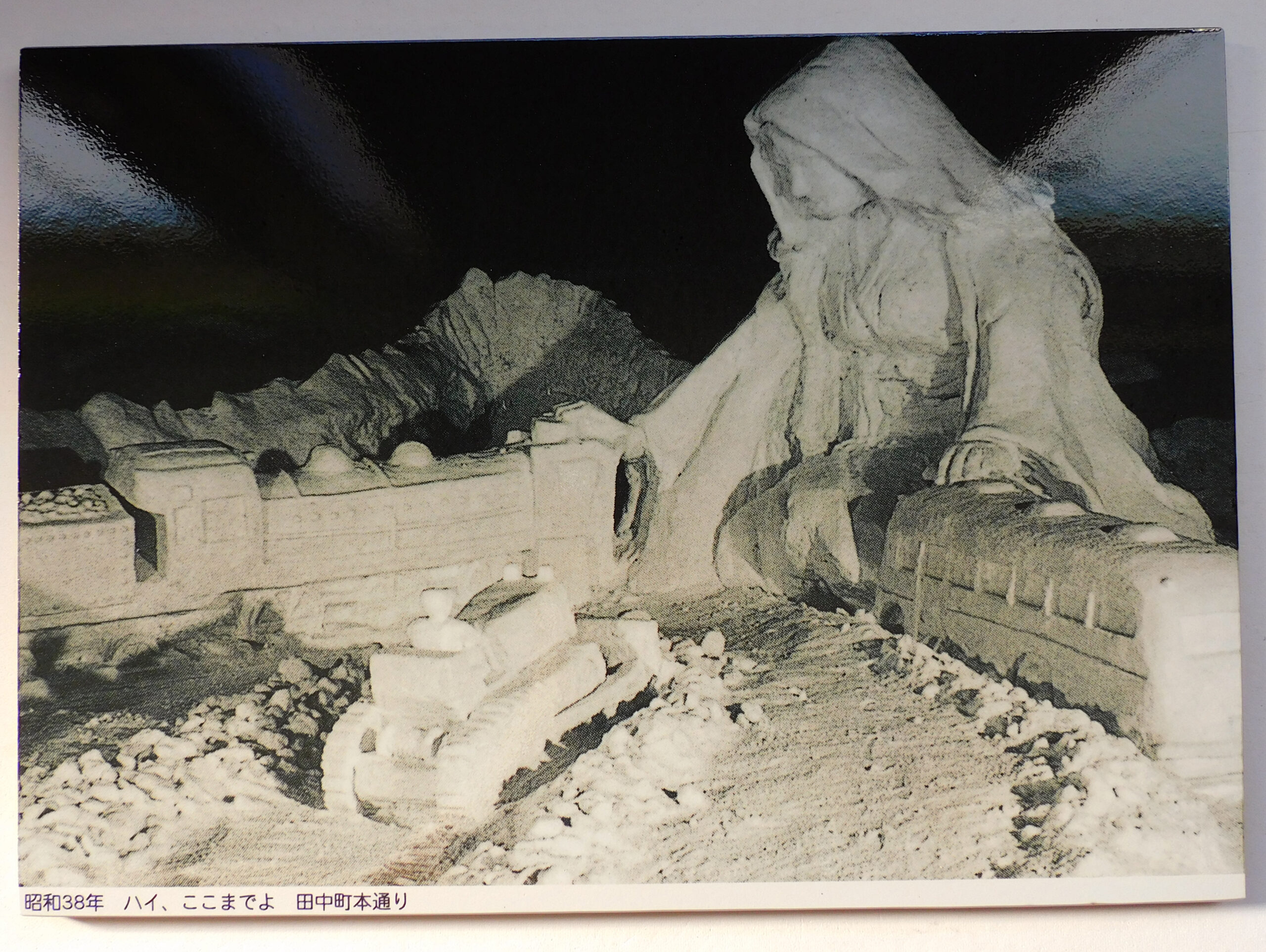

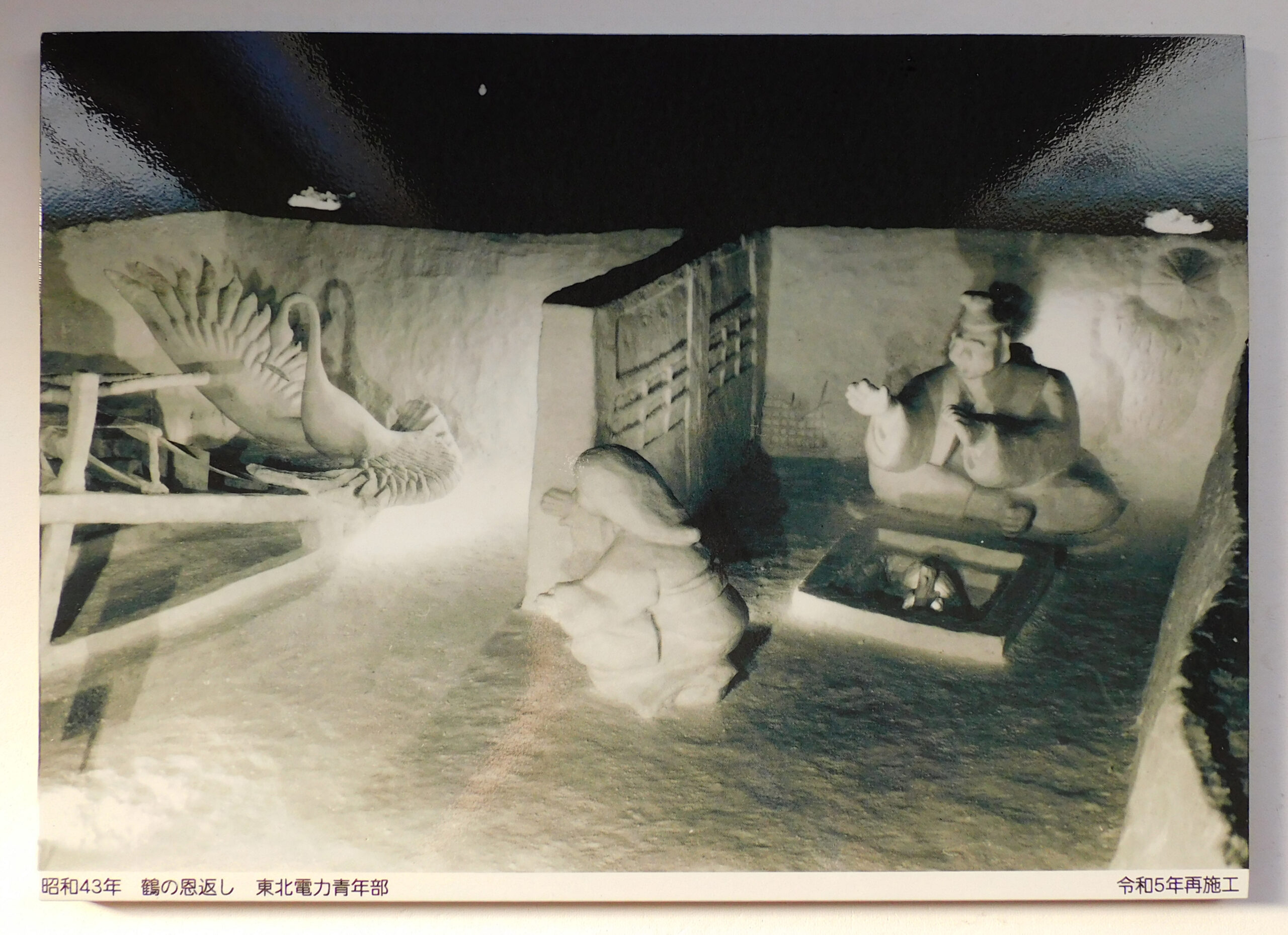

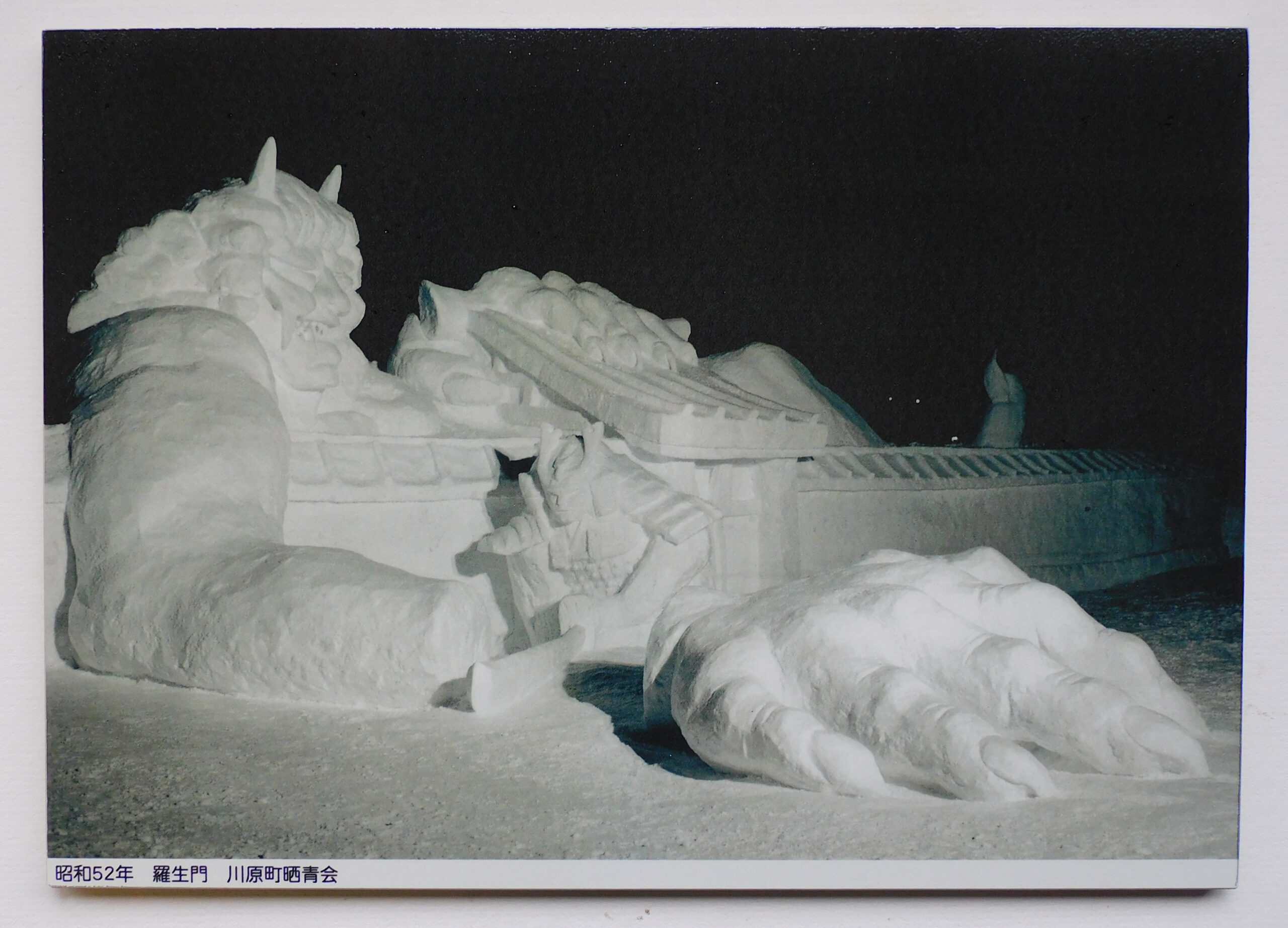

十日町雪まつりの歴代の名場面を、一枚一枚「写真陶板」に仕立てました。

豪雪のまちならではの深い白が、陶板の釉薬に溶け込み、雪の質感まで静かに浮かび上がります。

昭和の創成期から現在まで、雪を“友”としてきた十日町の歩みを、半永久的に残せるかたちで作品化しました。

時代を超えて色あせない陶板に刻まれた雪景色は、まちの記憶そのもの。どうぞじっくりとご覧ください。

何故、氷点下の寒冷地で写真を半永久的に色あせない素材として写真陶板(フォトセラミックス)が優れているのか。

屋外で「写真を半永久的に色あせずに残す」ための素材として

磁器質(じきしつ)+施釉(せゆう)=陶板(とうばん) が寒冷地でも最適とされる理由を、分かりやすくまとめます。

❄️ 氷点下の寒冷地でも陶板が半永久的な理由

1. 吸水率が極めて低い(ほぼ 0%)ため凍害が起きない

磁器質(porcelain)は非常に緻密で、

水をほとんど吸わない=吸水による膨張・破壊が起きない

という大きな特性があります。

▶ 一般的な陶器:吸水率 3〜8%

▶ 磁器質陶板:吸水率 0〜0.5%

寒冷地の最大の敵は「凍害」ですが、

水を吸わない磁器質は 内部で水が凍って膨張 → 割れる という現象が起きません。

2. 施釉層(ガラス質)が紫外線に強く、写真の色が変わらない

写真陶板で使われる色材は

ガラス釉薬(うわぐすり)の中に封じ込められて 焼成されます。

焼成後は釉薬がガラス化し、中の顔料は

紫外線・酸性雨・雪・塩害に影響されない

という特徴があります。

一般の屋外印刷(インクジェット・ラミネート等)は

紫外線で必ず劣化しますが、

陶板は 美術館級の「焼き物の色」=100年以上の耐候性 を持ちます。

3. 1200〜1250℃で焼かれるため、素材自体が非常に安定

磁器質陶板は高温(1230℃前後)で焼成されるため、

-

形状が安定

-

釉薬が溶着して分離しない

-

化学的にも安定で腐食しない

という「半永久素材」になります。

屋外での温度変化(-20℃〜+50℃)でも膨張率が小さいため、

ひび割れ・変形が起きにくい構造 です。

4. 色は「無機顔料」なので自然界で変質しない

写真陶板の発色体(顔料)は

金属酸化物(例:酸化コバルト、酸化鉄、酸化クロムなど)。

これらは美術品・焼き物で何百年も安定して使われているため、

雨や紫外線でも退色しません。

5. 清掃やメンテナンスがほぼ不要

表面はガラス質なので、

-

汚れがつきにくい

-

高圧洗浄機でもOK

-

カビが生えない

-

酸性雨でも劣化しない

という強いメリットがあります。

🧊【まとめ】

「水を吸わない磁器」+「ガラス層に封じられた色」

この2点が組み合わさることで、

寒冷地でも半永久的に色が変わらない“写真陶板”が実現 します。